「産業廃棄物のマニフェストって何?どうやって使うの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、元行政職の実務経験をもとに、マニフェスト制度の仕組みや役割、実際の流れまでをやさしく解説します。

マニフェストって何?

マニフェストとは、正式には「産業廃棄物管理票」と呼ばれ、排出事業者が廃棄物の処理状況を記録・管理するための仕組みです。

廃棄物処理法により、排出事業者に交付が義務付けられています。

目的は「処理の見える化」

不適正処理や不法投棄を防ぐために、「誰が」「いつ」「どの業者に」「どのように処理を委託したか」を記録するのがマニフェストです。

マニフェストの流れ

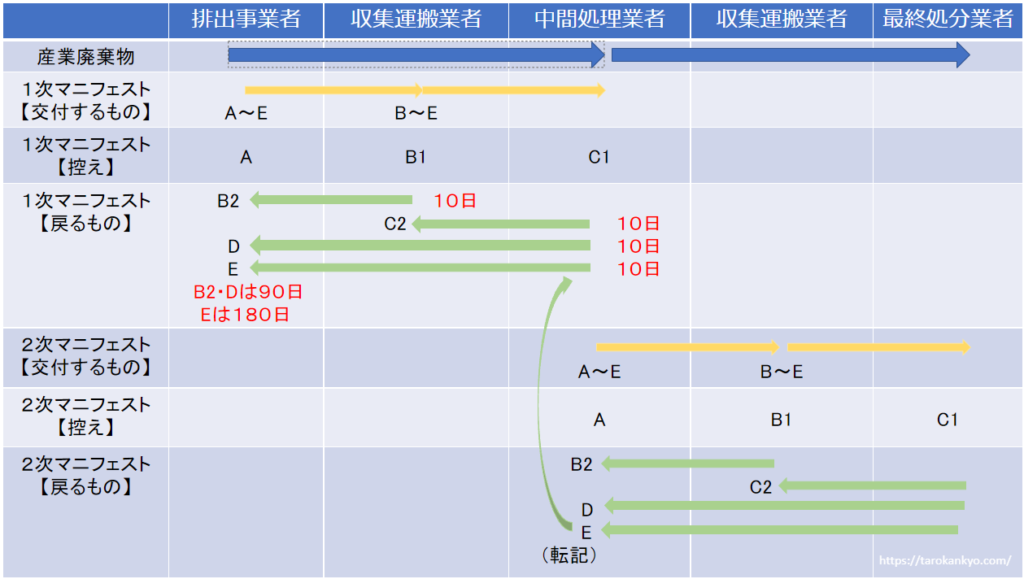

以下の図のように、廃棄物の排出から最終処分までの各段階で、マニフェストの写し(控え票)が排出事業者の手元に戻ってくる仕組みになっています。

①排出事業者

排出事業者はマニフェストの交付義務がある主体です。産業廃棄物を収集運搬業者に渡す際に、マニフェストも渡します。

その際、マニフェストの一番上の伝票(A票)に必要事項を記入し、そのA票だけを取り外し、控えとして保管しておきます。

その後処理状況に沿って、B2票、D票、E票が返送されるため、確実に受領して5年間保存する義務があります。

②収集運搬業者

収集運搬業者は、産業廃棄物を処分場(中間処理業者)に渡すときに、排出事業者から預かったマニフェストも渡します。

その際、収集運搬業者は、B1票とB2票だけ取り外し手元に残します。そして「ゴミをちゃんと処分場まで運びました」という証拠に、運搬終了時に、B2票を排出事業者に返却します(引き渡し完了から10日以内、マニフェスト交付日から90日以内)。B1票は収集運搬業者が保管します。

③中間処理業者

中間処理業者は、「ゴミをちゃんと処分しました」という証拠に、処分終了後に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に返却します(処分終了から10日以内、マニフェスト交付日から90日以内)。C1票は中間処理業者が保管します。

その後、中間処理した産業廃棄物が、最終処分場に運ばれ、処分が終了したら、中間処理業者から排出事業者にE票が返却されます(処分終了から10日以内、マニフェスト交付日から180日以内)。

どんな票があるの?マニフェスト7票の役割

マニフェスト(紙様式)には全部で7種類の票があります。

| 票種 | 保管者 | 役割 | 保管期間 |

|---|---|---|---|

| A票 | 排出事業者 | マニフェスト交付時の控え | 交付日から5年間 |

| B1票 | 収集運搬業者 | 運搬終了時の控え | 受領日から5年間 |

| B2票 | 排出事業者 | 運搬終了の確認用 | 受領日から5年間 |

| C1票 | 中間処理業者 | 中間処分終了時の控え | 受領日から5年間 |

| C2票 | 収集運搬業者 | 中間処分終了の確認用 | 受領日から5年間 |

| D票 | 排出事業者 | 中間処分終了の確認用 | 受領日から5年間 |

| E票 | 排出事業者 | 最終処分終了の確認用 | 受領日から5年間 |

排出事業者が保管するのは「A票・B2票・D票・E票」の4種類です。

これをしっかり管理することで、適正な処理が行われたことを証明できます。

二次マニフェストとは?

中間処理以降の産業廃棄物については、中間処理業者が(仮の)排出事業者として、収集運搬業者や最終処分業者にマニフェストを交付します。

排出事業者が最初に交付するものを「一次マニフェスト」、中間処理業者が交付するもの「二次マニフェスト」と呼びます。

ただし、あくまで最初にゴミを出した排出事業者が、最終処分(またはリサイクル)されるまで処理責任を持つことは変わりません。

返送期限は?票が返ってこない場合の注意点

マニフェストのうち、排出事業者に返送される票には、返送期限が定められています。期限内に返送が確認できない場合、排出事業者には対応義務が生じます。

返送期限(紙マニフェスト)

- B2票:マニフェスト交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)

- D票:マニフェスト交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)

- E票:マニフェスト交付日から180日以内

各票とも「廃棄物が適切に処理されたか」を確認する重要なものであり、返送がない場合は、排出事業者が処理業者に連絡し、状況を確認する義務があります。

放置したままにすると、報告命令や措置命令などの行政指導の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

電子マニフェストとの違いは?

最近では「電子マニフェスト」の導入も進んでいます。 これはJWNET(日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する、電子版マニフェストシステムです。

メリット:

- 紙の保管が不要

- 入力ミスや返送漏れが減る

- 一括管理しやすい

現在では、排出量が多い企業や広域事業者を中心に、電子化が進んでいます。 一方で、小規模な排出者や対応できない業者も多く、紙と電子を併用しているケースが一般的です。

2020年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、電子マニフェストの使用が義務付けられます。

🔗【参考リンク】JWNET(公益財団法人日本産業資源循環連合会)

よくある質問(FAQ)

Q. マニフェストの交付義務は誰にありますか?

A. 排出事業者にあります。処理業者側が作成するわけではありません。

Q. マニフェストの保存期間は?

A. 5年間の保存義務があります(紙・電子共通)。

Q. マニフェストが返ってこなかった場合、どうすればいい?

A. 処理業者に速やかに確認を取り、それでも未返送であれば報告が必要です。

まとめ:マニフェストは「排出事業者を守る仕組み」

マニフェスト制度は、ただの事務処理ではありません。 適正処理を証明し、万が一の際に「自社が適切な対応をしていた」ことを示す証拠になります。

「票が返ってこない」「処理業者が対応してくれない」といったケースも実務では起こり得ます。 そのためにも、制度の流れを理解し、自社内での管理体制を整えておくことが重要です。

実務担当者におすすめの参考書を紹介中!

「廃棄物処理法をもっと深く学びたい」「通知や実務の解釈が知りたい」という方に向けて、レベル別におすすめ本を紹介した記事を公開しています。

※参考サイト

・マニフェストの制度詳細は環境省の通知(環境省サイト)をご覧ください。

・マニフェストサンプル(公益社団法人全国産業資源循環連合会サイト)

・マニフェストが不要なケースもあります。こちらの記事をご覧ください。

【初心者向け】産業廃棄物のマニフェストが不要のケースとは?