本記事では、「硬水」と「軟水」の見分け方や、水道水とミネラルウォーターの違いなど、暮らしに役立つ基本知識をやさしく解説します。さらに詳しく知りたい方には、公的資料をもとに、法律での基準や産業での利用、測定方法まで幅広く紹介します。

これを機に身近な水の硬度に関心を持っていただければ幸いです。

記事の最後には、誰でも簡単に使える検査キットも紹介します。

※ 本ページはプロモーションが含まれています

硬水と軟水の違いとは?

硬水と軟水の違いは、水に含まれるカルシウムやマグネシウムの量で決まります。この量を「硬度」と呼び、硬度が小さいと「軟水」、大きいと「硬水」となります。

硬度は水1リットルあたりに含まれる量をmg/Lで表し、世界保健機関(WHO)や厚生労働省では、次のような区分を示しています。

| 区分 | 硬度(mg/L) |

| 軟水 | 0〜60 |

| 中硬水 | 60〜120 |

| 硬水 | 120〜180 |

| 超硬水 | 180以上 |

この分類は、健康上のリスクを示すものではなく、味やにおい、石けんの泡立ちといった日常生活の観点で用いられます。

水中のカルシウムやマグネシウムは、地質由来のものが多く、水の産地によって硬度は大きく変わります。日本の水は軟水が多く、硬度の平均は50mg/L程度です。ただし、硬度が1未満である場所や、300㎎/Lを超える場所もあり、分布が幅広いことがわかります。

このように、一口に水といっても、硬度はさまざまであり、私たちの生活にも影響を与えるものなのです。

軟水と硬水の特徴とは?生活面でのメリット・デメリット

硬水と軟水では、味だけでなく、料理、健康、美容、洗濯など日常生活の多くの場面で違いがあります。それぞれにメリット、デメリットがありますので、その特徴をご紹介します。

| 項目 | 軟水の特徴 | 硬水の特徴 |

| 味 | 口当たりが柔らかく飲みやすい | 苦みや渋み感じることがある |

| 料理 | お茶やだしの風味を引き出し、和食に適する | 肉料理やコーヒーの苦味・コクを強める |

| 健康面 | 胃腸に優しく、赤ちゃんのミルクにも使いやすい。ミネラルの摂取が少なくなる。 | カルシウム・マグネシウム補給に役立つが、飲み慣れないと下痢の原因になることも |

| 美容・入浴 | 肌や髪に優しく、石けんやシャンプーの泡立ちが良い | 石けんカスが残りやすく、肌に刺激を感じることがある |

| 洗濯・掃除 | 泡立ちが良く、石けんカスや水垢が残りにくい | 洗剤の効きが悪く、水垢や白い汚れが付きやすい |

どちらが良いかは一概に言えず、用途や好みによって選ぶのがポイントです。

硬水と軟水の見分け方

水道水やミネラルウォーターが軟水か硬水かは、口に含んで味の違いで感じられることもありますが、正しく知るには硬度を調べるのが確実です。ここでは身近にできる3つの方法をご紹介します。

水道局の情報を調べる

多くの自治体では、水道局のホームページなどで水質データを公開しています。硬度は水道法の水質基準の一つで、水道局で定期的に測定されているため、おおよその値を知ることができます。

また、日本水道協会でも全国の水質データを公開していますのでご参照ください。

(参考)公益社団法人日本水道協会【JWWA】(給水栓水の水質)※基準項目参照

ミネラルウォーターのラベルを確認する

市販のミネラルウォーターには、成分表示に「硬度」やカルシウム・マグネシウムの含有量が記載されていることが多いです。海外のミネラルウォーターのは硬度が高く、硬水が多いのが特徴です。

自分で測定する

さらに正確に知りたい場合は、自分で水を測定することも可能です。誰でも簡単に検査できる検査キットも市販されています。具体的な検査キットや他の測定方法については、あとで詳しく紹介します。

有名ミネラルウォーターの硬度比較

ミネラルウォーターを選ぶとき、「どれが硬水で、どれが軟水なのか」を知りたい方は多いのではないでしょうか。日本の水道水はほとんどが軟水ですが、市販のミネラルウォーターには硬水も多く、味や用途の違いに直結します。

ここでは、よく知られている商品を硬度の違いで比較してみます。

| 商品名 | 採水地 | 硬度(mg/L) | 区分 | 特徴 |

| いろはす | 日本(国産) | 約30 | 軟水 | 飲みやすく、和食やお茶に合う |

| サントリー天然水 | 日本(国産) | 約30〜50 | 軟水 | まろやかな口当たりで料理にも使いやすい |

| クリスタルガイザー | アメリカ | 約38 | 軟水 | 海外産ながら軟水。軽い飲み口 |

| エビアン(evian) | フランス | 約304 | 硬水 | ミネラルバランスが良く、ヨーロッパで広く飲まれる |

| ヴィッテル | フランス | 約315 | 硬水 | ミネラル豊富で味に重み。コーヒーや料理にコク |

| コントレックス | フランス | 約1468 | 超硬水 | ミネラル補給に優れるが、飲み慣れないと重く感じる |

国産のミネラルウォーターは軟水が多いため、普段の飲みやすさや和食との相性を重視するなら適しています。一方で、ヴィッテルやコントレックスのようなヨーロッパ産の硬水は、ミネラル補給や料理の味付けを目的に選ばれることもあります。

硬水を軟水に変える方法/軟水を硬水に変える方法

日本の水道水はほとんどが軟水ですが、地域によっては硬度が高めの水が出ることもあります。また、雨の日の後など一時的に硬度が増加することもあります。

こうした時のために、硬水を軟水に変える方法を紹介します。

浄水器や軟水器を使う

もっとも一般的なのは、家庭用の浄水器や軟水器を使う方法です。特にイオン交換樹脂を利用した軟水器は、カルシウムやマグネシウムを除去して硬度を下げることができます。飲料用だけでなく、洗濯や入浴に使う大型タイプも市販されています。

特に飲食店では、硬度の違いが“だし”の取りやすさや料理の仕上がりに影響するため、軟水器を導入して管理するケースもあります。

煮沸によって一時的に軟水化する

水を煮沸すると、炭酸カルシウムが沈殿して「一時硬度」を下げることができます。完全な軟水にはなりませんが、紅茶や料理に使う場合など、一時的に使う場合には有効です。

硬度を高めるにはどうすればいい?

一方で、軟水の硬度を高めるには、カルシウムやマグネシウムといったミネラルを加えることで、簡単に調整できます。たとえば、硬度の高いミネラルウォーターをブレンドしたり、にがりを数滴加える方法があります。

また、アクアリウムやペットの飼育などの用途では、専用の水質調整剤が汎ばされており、用途に応じて使い分けられます。

水道水とミネラルウォーターにおける硬度の基準

ここからは硬水、軟水をより詳しく知りたい方向けに、法律上の基準について整理します。水道水とミネラルウォーターでは適用される法律が異なり、それぞれに基準などが設けられています。

水道水の硬度の基準

水道水には、水道法で水質基準値と水質管理目標値の2種類で硬度が定められています。いずれも健康リスクを示すものではなく、味・におい・石けんの泡立ちなど生活上の観点から設けられたものです。

- 水質基準値:300 mg/L 以下

水道法に基づき、カルシウムやマグネシウムを合わせた硬度は300 mg/L 以下であることが義務づけられています。 - 水質管理目標値:10〜100 mg/L

こちらは義務ではなく、目標値となります。水質基準値が必ず守るべき上限であるのに対し、こちらは「おいしい水」の目安として示されています。

ミネラルウォーター(清涼飲料水の原料)の硬度の基準

一方、ペットボトルなどのミネラルウォーターには水道法ではなく、食品衛生法が関係します。ただミネラルウォーターそのものではなく、これを原料とする清涼飲料水に対して硬度の上限が規定されています。

- 食品衛生法:300 mg/L 以下

清涼飲料水の製造基準として、硬度は300 mg/L 以下と定められています。

※法律の解釈や運用は、必ず、法律の条文や国の示す情報を確認してください。

(参照)

・環境省水質基準項目等

・厚生労働省通知(p11)【pdf】

日本と世界の硬水・軟水の分布

水の硬度は、主に地質や降水量によって決まります。石灰岩などカルシウムを多く含む地層を通った水は硬度が高くなり、雨量が多い地域では硬度が低くなる傾向があります。このため、日本と世界では水の硬度に大きな違いが見られます。

日本の水の特徴

- 平均硬度:約50 mg/L(軟水)

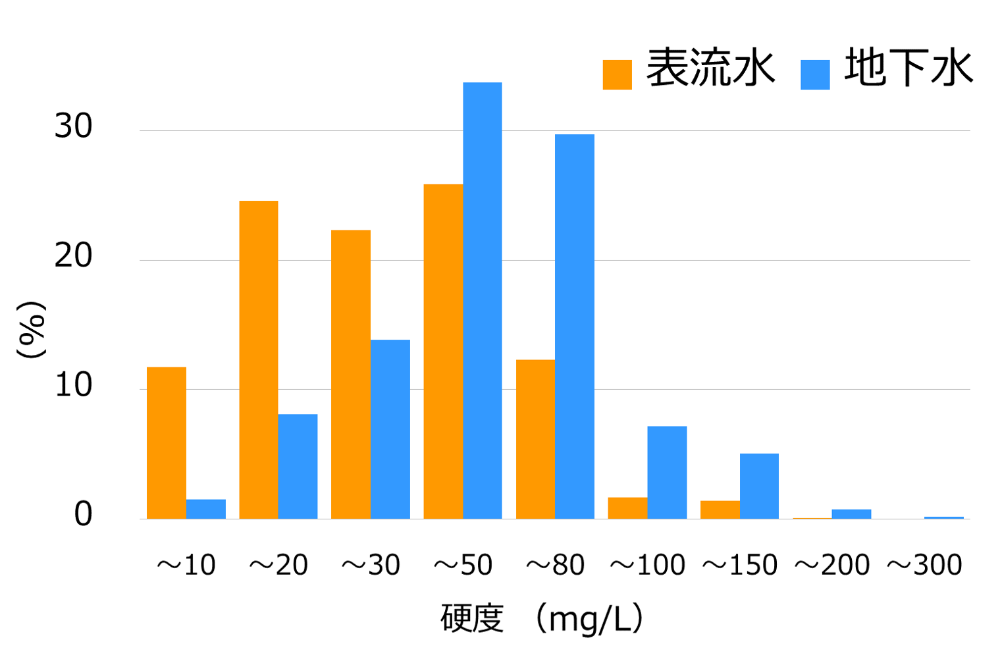

日本は降水量が多く、山地が多いため、雨水が地下を通る時間が短く、カルシウムやマグネシウムをあまり含まない軟水が主流です。 - 地域差が大きい

北海道や東北の一部では硬度が1 mg/L未満の超軟水も見られる一方、関東平野の地下水などでは300 mg/Lに近い硬度を示すこともあります。また表流水(河川など)と地下水でも違います。 - 飲みやすさと食文化への影響

軟水はお茶やだしの風味を引き出すため、和食文化と相性が良いといわれています。

(出典:東京都水道局)

世界の水の特徴

- ヨーロッパ:硬水が多い

フランスやドイツなど石灰岩地帯の多い地域では、200 mg/Lを超える硬水が一般的です。ミネラルウォーターも硬水が中心で、日常的に飲用されています。 - 北米:地域によって差

カルフォルニアや中西部などでは硬水が多く、配管やボイラーにスケール(白い固まり)がつく原因になるため、家庭で軟水器が普及しています。 - アジア:軟水が中心

日本、中国、韓国などは雨が多く、地形も急峻なため、軟水が多いのが特徴です。ただし場所によっては硬水が多い地域もあります。

硬水・軟水が関わるおもな産業や分野

硬水・軟水の違いは、飲み水の味だけでなく、工業や食品、医療、さらにはペットや農業、温泉など、思わぬ分野でも影響を与えています。ここでは代表的な事例を紹介します。

工業利用

- ボイラー:硬水に含まれるミネラルがボイラー内部に付着すると、伝熱効率が低下し、燃料費が増加します。スケールはボイラーの過熱や破裂の原因にもなり、重大な事故につながることがあります。

- 冷却水システム: 大規模な冷却システムでは、硬水を使うと配管内にスケールが蓄積し、冷却効率が低下します。これにより、機器の過熱や故障のリスクが高まります。

- 半導体製造::半導体の洗浄には、不純物がまったくない超純水が必要です。硬水を使うと、わずかなミネラルでも製品の品質を損なうため、製造プロセス全体で厳格な水質管理が求められます。

食品・飲料

- 食品:和食のだしやパンの製造では、水の硬度が風味や食感に影響します。軟水を使うことで、だしはよりクリアな味わいになり、パンはふっくらと仕上がります。

- 飲料: ビール、ウイスキー、紅茶、コーヒーなどの製造には、特定の硬度の水が不可欠です。たとえば、硬水はビールの苦味を強調し、軟水はフルーティーな香りを引き出します。

医療分野

- 透析や注射薬の調製には硬度を含まない精製水・超純水が不可欠です。

- 硬度成分が残っていると体に悪影響を及ぼす可能性があるため、専用の装置で水質を厳密に管理しています。

アクアリウム・水産

- 観賞魚や水草は、種類ごとに適した硬度が異なります。

- 日本の水道水は軟水が多く飼いやすい一方、シクリッドなど硬水を好む熱帯魚は水質調整が必要です。

- アクアリウム愛好家の間では、硬度測定や専用調整剤の利用が一般的です。

農業

- 硬度成分はカルシウムやマグネシウムといった植物に必要な養分となります。

- ただし過剰に硬度が高い水を使い続けると、土壌に塩類が蓄積して作物の成長を妨げる場合があります。

- 地域によっては井戸水や地下水を利用するため、水質検査を行い、必要に応じて灌漑方法を工夫することが望まれます。

温泉

- 日本の温泉は軟水が多いですが、中には硬度の高い泉質も存在します。

- 硬水の温泉では、浴感がやや重たく感じられたり、石けんの泡立ちが悪くなるといった特徴があります。

- 水道水とは異なる“水質の個性”として、温泉地ごとに楽しむことができます。

硬度の計算方法

硬度は、水に含まれるカルシウム(Ca²⁺)とマグネシウム(Mg²⁺)の量を炭酸カルシウム(CaCO₃)に換算して求めます。もっとも広く用いられる計算式は次のとおりです。

硬度(mg/L) = Ca²⁺(mg/L) × 2.5 + Mg²⁺(mg/L) × 4.1

- 「2.5」と「4.1」は、それぞれカルシウム・マグネシウムの原子量を炭酸カルシウムに換算するための係数です。

- この式はWHOをはじめ、日本の水道水質基準や食品衛生法でも用いられています。

硬度の測定方法

水の硬度は、家庭で手軽に調べる方法から、研究機関による精密分析まで幅広い手段があります。

検査キット

試薬を数滴垂らすだけで色の変化から硬度のおおよその範囲を判定できます。価格も手頃で扱いやすく、アクアリウムや飲料水の確認など家庭での利用に広く普及しています。

一番簡単なのは、試験紙タイプです。こちらは水に浸して、変化した色を比べて硬度を検査するものです。海外製ですがコスパはいいです。

また、共立理化学研究所の「パックテスト」を使えば、30秒で0から200mg/Lの間の硬度が測定できます。パックテストは、自治体でも簡易検査でよく使われます。

硬度計

デジタル表示で硬度を直接数値として測定できる機器です。ミネラルウォーターの比較や浄水器の効果確認に便利で、簡易キットよりも安定した結果が得られるため、家庭用から業務用まで幅広く使われています。

先ほどのパックテスト単体では大まかな硬度しかわかりませんが、こちらのデジタルパックテストを使えば、1mg/L単位での測定が可能です。

精密な測定

水道法の水質基準でも採用される公定法では、フレーム原子吸光光度法やICP発光分析法、イオンクロマトグラフ法などが用いられます。これによりカルシウムやマグネシウムを正確に定量し、信頼性の高い硬度の算出が可能です。

(参考)水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法【pdf】※最新のものを要確認

FAQ(よくある質問)

Q. 硬水と軟水、どちらが体に良いのですか?

A. どちらも健康に害はありません。硬水はカルシウムやマグネシウム補給に役立ち、軟水は胃腸に優しく飲みやすいといわれます。用途や体質に合わせて選ぶのが良いでしょう。

Q. 硬度が高いと水道水は危険ですか?

A. 水道水の水質基準では、硬度は300mg/L以下と定められており、この範囲なら問題はありません。日本の水道水の多くは基準よりずっと低い値です。

Q. ミネラルウォーターの硬度は表示義務がありますか?

A. 法律上の義務はありません。ただし多くの製品では成分表示としてカルシウムやマグネシウム量を記載し、便宜的に「硬水」「軟水」と表記しているケースが一般的です。

Q. 自宅で硬度を測るにはどうしたらいいですか?

A. 市販の検査キットやデジタル硬度計を使えば、家庭でも簡単に調べられます。より正確なデータが必要な場合は、水道局のデータ確認や分析機関への依頼をおすすめします。

まとめ

硬水と軟水の違いは、単に「飲みやすさ」の話にとどまらず、料理や暮らしの快適さ、さらには産業や文化のあり方にまで影響しています。

この記事を通じて、自分の地域の水の特徴や、ミネラルウォーターの選び方に興味を持っていただければ幸いです。水質を知ることは、日々の生活をより豊かにする第一歩となるでしょう。

もっと水質について知りたい方へ

家庭でできる水質検査キットをご紹介します。子どもの自由研究にもおもしろいですよ。

おいしい水検査セット(共立理化学研究所)

「おいしい水」の要件には、硬度のほかにも残留塩素などがあります。こちらの検査キットは、硬度と残留塩素の両方のパックテストが入っています。

井戸水検査セット(共立理化学研究所)

こちらは井戸水用の検査キットで、硬度に加え、pH、鉄(低濃度)、全硬度(総硬度)、COD、亜硝酸(亜硝酸態窒素)を測定するパックテストが入っています。飲用可否の判断のためではなく、汚水の混入を見るのに役立ちます。

【参考資料一覧】

・厚生労働省通知(p10)【pdf】

・WHO(p9)【pdf】

・東京大学

・公益社団法人日本水道協会【JWWA】(水質分布表)

・神奈川県

・環境省水質基準項目等

・厚生労働省通知(p11)【pdf】

・WHO 飲料水水質ガイドライン(第4版)【pdf】