水質汚濁防止法の担当者になったんだけど、何すればいいのかな?

今回はこんな悩みを解決します。

例えば、こんな方におすすめです

・水質汚濁防止法の概要をわかりやすく知りたい方

・企業の環境部署にはじめて配属された方

・新しく特定事業場の経営者・工場長になる方

・公害防止管理者を受検する予定の方 など

ちなみに筆者の私ですが、こんなキャリアがあります。

・水質汚濁防止法の実務経験者(元公務員技術職)

・公害防止管理者(水質第1種)の有資格者

さらに本記事は、信頼性を保つため、環境省や自治体の一次情報を基本としています。

この記事を読み終わった後は、水質汚濁防止法の全体像が見え、何から始めたらいいのか、具体的にわかるようになっていると思います。

※なお、実際の法的な解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、お住いの自治体にご相談ください。

- 水質汚濁防止法の全体像をつかもう

- 最初に確認すべき5点

- 実際に届出が必要な場面

水質汚濁防止法の全体像をつかもう

水質汚濁防止法の概要

水質汚濁防止法の目的

第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

この法律、簡単に言うと、川や湖、海などの「公共用水域」や、「地下水」の水質を守るために作られたものなんです。

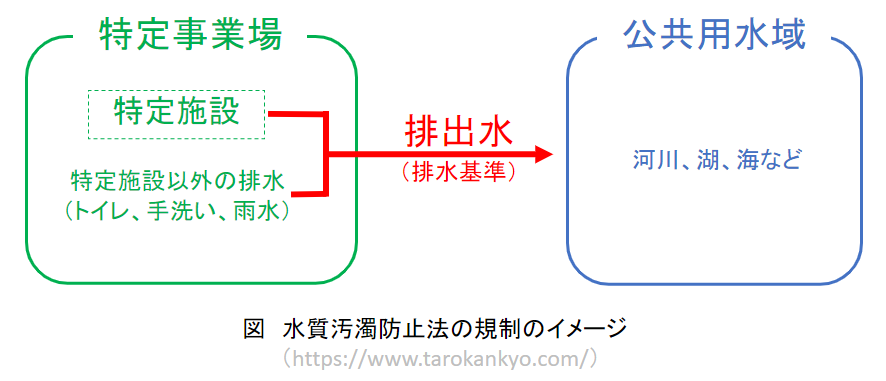

その方法として、汚れた水が出る施設(特定施設)がある事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水(排出水)と地下に浸透する水を法律で規制しましょう、というものです。

それではどんな事業者に規制がかかり、どんな基準や規定を守らなければならないか、また守れなかった場合どうなるか、簡単に概要を説明します。

規制対象となる事業者

規制対象となるのは、事業活動を行っている者です。基本的に、個人、法人は問われませんし、民間企業だけでなく、学校や病院、行政機関なども事業者に含まれます。

規制対象は事業者だけですが、法律には、国民に対する「責務」を規定していますので、当然、川や海や地下水を汚してもいいというわけではありません。

それでは、具体的にはどういったケースで、どんな規制がかかるかを説明します。

規制内容

排水基準の遵守

法で排水基準が定められており、違反すれば罰則や賠償責任も規定されています。(法第3,12条)

■規制対象となるのはどんな排水?

「特定施設」を有する工場や事業場(「特定事業場」という)から、

「公共用水域」(河川や湖、海など)に排出される水(「排出水」という)です。(法第2条6項)

■どんな基準がかかるのか?

・phやBOD,CODなどの生活環境項目

・六価クロムやシアンなどの有害物質(健康項目)

これらの排水基準項目が排出水に対し、適用されます。また、各々に基準値が定められ、有害物質は排出水量によらず一律な基準であるのに対し、生活環境項目は1日あたりの平均的な排出量が50㎥以上の場合に基準が適用されます。

さらに、法の基準に加え、各都道府県の「条例」によって、より厳しい「上乗せ基準」が適用されるケースもあります。

※なお、排水基準ではありませんが、有害物質には地下浸透禁止の規制もあります。

構造基準の遵守

有害物質を使用等している特定施設などがある場合は、有害物質の漏洩による地下水汚染の未然防止のための基準が適用になります。また定期点検の義務も課されます。違反すれば罰則があります。(法第12条の4)

■規制対象となる施設

・有害物質を製造、使用、処理する特定施設(「有害物質使用特定施設」)

・有害物質を含む液体の貯蔵を目的とした施設(「有害物質貯蔵指定施設」)

上記の施設がある場合は、施設に加え、付帯する配管、排水溝、周辺の床面などに構造基準や定期点検が必要となります。

届出義務

「特定施設」を新たに設置しようとする場合や変更しようとする場合には、事前に行政機関への届出が必要となります。未届には罰則があります。

さらに、届出内容に不備があると、行政機関から計画変更の命令が発令されてしまいます。

他にも、特定施設の廃止届出や、特定施設設置者の氏名変更や承継届出などありますので、法や行政機関のホームページなどを確認してください。

■特定施設について知りたい方はこちらをご覧ください。

■特定施設の設置届出の具体的な書き方について知りたい方がこちらの記事をご覧ください

排出水の測定と記録

排出水の汚染状態について、年に1回以上測定し、結果は記録して保存するよう義務付けられています。

■どの排水基準項目を測定しなければならないか知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

事故時の措置

施設の破損などの事故が発生し、有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置、つまり「応急の措置を講じるとともに、その事故の状況等を都道府県知事等に届け出る」ことを義務付けられています。(法第14条の2)

■指定物質とは?

法では、排水基準項目や油とは別に、「指定物質」が定義されています。こちらは、公共用水域に多量に排出されると、人の健康や生活環境に被害が出る恐れのある物質として、水質汚濁防止法施行令に定められたものです。詳細はこちらの記事をご覧ください。

公害防止管理者の設置

水質汚濁防止法に定められているわけではありませんが、製造業などの業種で、有害物質の使用状況や排出水量によっては、公害防止管理者を設置する義務があります。届出も必要です。

公害防止管理者は国家資格であり、基本的には試験に合格しなければなりません。

■公害防止管理者についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。

罰則

上記の規制内容を遵守しなかった場合は、罰則が適用されるケースもあります。

特に、排水基準違反は、故意・過失を問わずに罰則適用になりますので要注意です。

関連法

水質汚濁防止法施行令、施行規則、告示、通知など

水質汚濁防止法の法律とセットになる規定です。下記リンクから、条文の掲載場所が見れますので、ブックマークをしておくことをおすすめします。

■水質汚濁防止法・・・国会で規定

■水質汚濁防止法施行令(政令)・・・内閣が規定

■水質汚濁防止法施行規則(省令)・・・各省大臣が規定

■告示、通達、通知など ※追加された告示・通達等一覧

■排水基準を定める省令

法で大枠の規定を定め、政令⇒省令⇒告示、通達、通知と細かい規定が定められています。

重要なのは、内容をすべて覚えるというよりは、「どこを見れば、どんな規定があるか?」把握しておくことです。「そんな決まりあったの!?」というのが一番怖いですからね。

環境基本法

1993年に制定・施行され、環境に関する法律の最上位に位置する法律で、環境保全に向けた枠組みを示した基本的な法律です。

つまり、水質汚濁防止法や大気汚染防止法、土壌汚染対策法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法などの「大元」となる法律です。

具体的には、「環境基準」が決められており、水質汚濁防止法の排水基準などは、この環境基準を守るために設定されているものです。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

これは「公害防止管理者法」ともよばれ、主に公害防止管理者の設置について定めたものです。公害防止管理者のほかに、公害防止統括者、公害防止主任管理者の規定もあり、工場や事業場によっては、設置義務があるので把握しておく必要があります。

最初に確認すべき5点

具体的には、以下の手順のとおり進めてみてはどうでしょうか?

①水質汚濁防止法の概要の理解

②自社工場の届出の確認

③自社の特定施設の確認

④排出水の状況の確認

⑤有害物質の使用状況の確認

順番に説明します。

①水質汚濁防止法の概要の理解

前述のとおり、法の全体像はつかめましたか?全体像が掴めると、効率よく進めますよ。

水質汚濁防止法の目次ですが、以下のとおりとなっています。

水質汚濁防止法 目次

なかなかすべてを理解するのは、ハードですが、事業者に関係する部分は、主に上記の赤文字のところ。「法律の一部だけが関係する」ということがわかると思います。

簡単にいえば、具体的にやらなければならないことは、「基準を守る」「届出」「測定」「点検」だけなので、事務手続きとしては「届出」だけです。

②自社工場の届出の確認

法律の概要が把握できたら、次は、実際の自社の届出を見てください。

過去に特定施設を設置した際や、何か変更があった場合、行政機関に届出し、押印がある控えがあるはずです。

まずは現状の自社の届出内容を把握しておくことが必要です。

ちなみに大手企業などは、各地に複数の事業場があるケースもありますが、その場合は、事業場毎に届出が必要になります。

各自治体のホームページに、届出の様式や記載例が掲載されていることが多いので、まずはどんなものか、確認してみてください。

各自治体って、県?市?町?どこ?

都道府県、または大・中規模の市です

届出先は、工場のある場所により、様々です。

小さい市町村の場合は、都道府県の出先機関になりますが、政令指定都市や中核市などの規模になると、届出先は市になります。

都道府県のホームページに、各市町村ごとの届出先の案内があるケースが多いです。一番確実なのは、お住いの都道府県または市町村に問い合わせてみることです。ちなみに、担当部署は、環境部局が多いです。(参考:東京都環境局の場合)

もし過去に届出しているはずなのに、探しても見つからない!・・・ということであれば、所管する自治体にご相談ください。

ただし、自社の届出であっても、閲覧するには、情報公開請求が必要になることもあります。

③自社の特定施設の確認

自社の届出を見つけたら、「特定施設の種類」の欄を確認してください。特定施設とは、汚れた水や廃液が発生し得る施設で、法律(政令)で規定されている施設です。

政令には、「業種」と「施設の種類」が指定されていることが多く、業種は、会社全体ではなく、工場単位で見ます。

水質汚濁防止法 第2条

2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。

二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

■「政令で定めるもの」は下記より【水質汚濁防止法施行令 別表第1】をご参照ください

■水質汚濁防止法とは別に、都道府県条例により「特定施設」を規定しているケースがあります。

まずは、どの特定施設に該当するか調べる必要があります。施設メーカーは理解しているはずですが、不明な場合は各自治体相談してください。

■特定施設の設置届出の具体的な書き方について知りたい方がこちらの記事をご覧ください

④排出水の状況の確認

前述のとおり、特定事業場から公共用水域に排水(生活雑排水、冷却水、雨水などすべて含む)する水(排出水)に対して「排水基準」の規制がかかります。

この排出水が、基準を超えたらOUTです。法律上「直罰式」と言われ、基準値超えをしたら即罰則適用という考えなのです。

ただ、実際のところは、状況に応じて自治体の判断になりますが、汚い水が河川などへ流出してしまうと、重大な影響が出る恐れがありますので、絶対に守らなければならない基準です。

肝に銘じておきます(汗)

ポイントは特定施設から出る水ではなく、特定事業場から公共用水域に出る水が対象であることです。

例えば、特定事業場からの排水を、公共用水域ではなく「公共下水道」に流していても、特定事業場敷地内に降ってきた「雨」が公共用水域に流れる場合は、この雨水に対して規制がかかります。

また、特定施設があって、公共下水道に排水している場合、別途、下水道法の届出が必要です。

自社の届出の中で、排出水について確認すべきは以下の点です。

・排出水の放流場所(複数ないか?)

・排出水の水量

・排出水の水質検査項目(どんな物質が含まれている可能性があるか)

⑤有害物質の使用状況の確認

有害物質を使用等している場合、「特定施設」⇒「有害物質使用特定施設」となり、排水基準に加え、「構造基準」などの遵守義務が課されることになります。

有害物質の地下浸透防止を目的として、施設の「構造」、「設備」及び「使用の方法」について規制するものです。

具体的には、

・施設の設置場所の床面及び周囲

・施設本体に付帯する配管等

・施設本体に付帯する排水溝等

・地下貯蔵施設

について、構造、設備、使用の方法を守らなければなりません。

さらに、「点検」とその方法や回数を定めた「管理要領」の作成義務があります。また点検結果は、「記録」と「3年間の保存」の義務もあります。

有害物質使用していると、いろんな規制がありますね。

(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)第十二条の四 有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

実は、有害物質を使用する場合、特定施設だけではないんです。

ん?どういうことですか?

有害物質の貯蔵を目的とした「有害物質貯蔵指定施設」というものもあります。

この施設は、主に有害物質を含んだ薬品や廃液のタンクなどが該当しますが、「有害物質貯蔵指定施設」に該当する施設があると、有害物質使用特定施設と同じく構造基準等の遵守義務が課されます。

さらに、届出が必要です。

注意が必要なのは、排水規制とは異なり、汚水及び雨水が全量下水道へ排出される事業場であっても対象となります。

新たに使用する薬品などがあれば、有害物質の確認をお忘れなく。

実際に届出が必要な場面

実際のところ、届出事務って多いんですか?

新たに特定施設などを設置したり、申請内容に変更がなければ、特に不要です。

届出が必要な時

① 新しく特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合

② 届出した申請内容に変更が生じた場合

③ 事故を起こした場合

ちなみに、

・特定施設などを新たに設置しようとするとき

・特定施設などの構造等を変更しようとするとき

は、工事着手予定日の60日前までに届出する必要があります。

なぜかというと、行政機関が届出を審査する期間でもあり、届出内容が各基準を満たさないおそれがある場合、行政機関から計画変更命令が出されます。

また、届出者の氏名などの変更は、変更した日から30日以内になります。

大手企業の場合など、人事異動などで届出者が変更されることもあると思うので、お忘れなく。

ということで、実際の届出事務は、必要に応じて行うものなので、あまり心配しなくて大丈夫です。

水質事故を絶対に起こさないためには?

日常の水質検査がものを言う

工場排水の水質検査を定期的に行っていると思いますが、こまめに検査するほど安全・安心につながります。しかし、機器分析による検査は、時間もコストがかかるのが悩ましいとことではないでしょうか。

そこでパックテストによる簡易検査がおすすめです。

すでに使用されている方も多いとは思いますが、使い方、必要な項目があるか、有効期限が切れていないか、日頃の準備がものを言います。

パックテストについて、水質汚濁防止法の排水基準項目に関連するものをピックアップしてみましたので、こちらの参考にしてください。

水質汚濁防止法の理解をより深める

法令遵守のためには、法律をきちんと理解することが欠かせません。本記事ではダイジェスト版をご紹介しましたが、他にも自社に関連する規制があるかもしれません。

実際に2022年に千葉県君津市の超大手企業が起こした水質事故では、企業側が水質汚濁防止法の理解不足が原因で行政から厳しい指導を受けています。

それだけ法律を理解するのは難しいこと。

そこで水質汚濁防止法の理解を深めるために、おススメするのが公害防止管理者の関連本を読むことです。

例え公害防止管理者にならなくても、関連本には水質汚濁防止法の解説が詳しく載っています。

具体的には、こちらの記事で解説していますので、ご覧ください。

まとめ

①水質汚濁防止法の概要の理解

法の趣旨や全体像を把握。自社に関わる規定は、法のどこに規定されているか。

②自社工場の届出の確認

自社の届出は保管されているか。内容はどうか。

③自社の特定施設の確認

所有する施設は、どの特定施設に該当するか。漏れはないか。

④排出水の状況の確認

排出水の放流場所、排出水量、水質検査項目は何か。

⑤有害物質の使用状況の確認

有害物質の使用状況、規制が適用されるかを把握。

水質汚濁防止法の届出事務は、慣れるまでは大変だと思いますが、本記事が少しでも担当者の方のお力添えになればありがたいです。

水質汚濁防止法のおススメの本は、こちらの記事が参考になります。

水質汚濁防止法の効果的な学習方法は、こちらの記事が参考になります。